Frauen im Schatten: Die weiblichen Figuren in Klimts Gemälden

Aktie

Gustav Klimts Werke werden oft für ihre dekorative Eleganz, ihr Blattgold und ihre Sinnlichkeit gefeiert. Doch unter der schimmernden Oberfläche verbirgt sich eine tiefe Reflexion über die Komplexität weiblicher Identität. Die Frauen in Klimts Gemälden sind selten passive Objekte der Begierde. Sie sind Figuren, die zwischen Sichtbarkeit und Dunkelheit, Macht und Verletzlichkeit, Intimität und Isolation schweben.

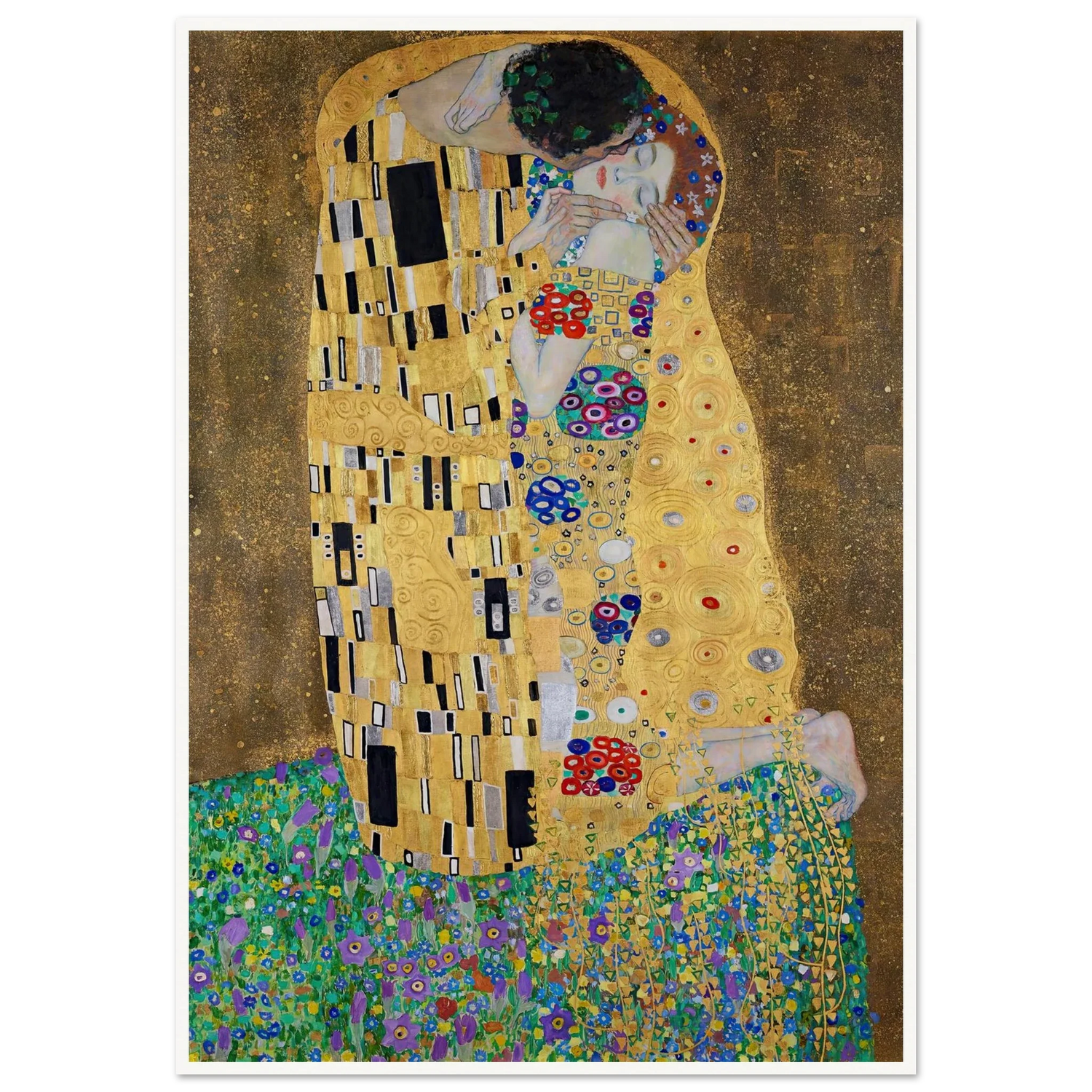

In „Der Kuss“ (1907–08), dem ikonischsten Bild, ist das Gesicht der Frau teilweise verborgen, in die Arme ihres Partners gehüllt. Ihr Körper ist mit seinem verschlungen, doch hinter ihren geschlossenen Augen verbirgt sich ein Gefühl privater Gedanken. Dies ist keine Hingabe. Es ist Kontemplation. Ihre Präsenz bezeugt ein Innenleben, das der Betrachter nicht vollständig erfassen kann.

In „Judith und das Haupt des Holofernes“ (1901) wirkt die weibliche Figur gebieterisch, furchteinflößend und rätselhaft. Judiths Blick ist direkt, scharf und fast raubtierhaft. Die sie umgebenden Goldmuster betonen ihre Figur, dienen aber auch als optischer Schleier. Klimts Frauen erschließen sich selten auf den ersten Blick. Sie existieren in einem Raum, in dem Dekoration und Identität aufeinandertreffen, sodass der Betrachter sich anstrengen muss, sie zu verstehen.

Die subtilen Schatten und Schichtungen in Klimts Porträts betonen die psychologische Tiefe. In Werken wie „Porträt von Adele Bloch-Bauer I“ (1907) ist die Dargestellte mit Gold und komplizierten Mustern geschmückt. Die Verzierungen scheinen zu dominieren, isolieren die Frau aber auch und erzeugen einen visuellen Rhythmus, der zugleich enthüllt und verbirgt. Ihr Ausdruck ist heiter und doch unerreichbar. Klimt balanciert Erotik und Autonomie und macht jede Frau sowohl zum Subjekt als auch zur Chiffre.

Klimts Darstellung von Frauen im Schatten spiegelt mehr als nur ästhetische Vorlieben wider. Es ist eine bewusste Entscheidung, zu untersuchen, wie weibliche Identität mit gesellschaftlichen Erwartungen, Wünschen und Sichtbarkeit interagiert. Diese Figuren sind gerade deshalb so eindringlich, weil sie nicht vollständig lesbar sind. Ihre Körper können entblößt, ihre Gesichter teilweise verborgen, ihr Blick ausweichend oder gebieterisch sein. Die Spannung zwischen dem Gezeigten und dem Verborgenen definiert Klimts anhaltende Faszination für die weibliche Form.

Beim Betrachten dieser Gemälde wird uns klar, dass Klimt nicht objektiviert. Er engagiert sich. Er fordert heraus. Die weibliche Figur steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und zugleich an der Grenze des Verständnisses. Wir sind eingeladen, zu verweilen, zu studieren und uns mit den subtilen Facetten von Intimität, Macht und Geheimnis auseinanderzusetzen, die die Schatten suggerieren.

Letztlich sind Klimts Frauen ein Spiegelbild des Künstlers und des Publikums. Sie verlangen nach Beobachtung, Kontemplation und Respekt. Sie sind keine passiven Symbole. Sie sind aktive Präsenzen, die still und leise unsere Wahrnehmung von Schönheit, Kraft und Autonomie in der Kunst verändern.